不说神剧,普通的影视剧里面都这么拍,感觉这要是委员长看见都按不住棺材板啊,这些文化领域的编导真太不走心了。

最近,因为一部电影的上映,关于国民党军的讨论又多了起来。

其实,随着时光的飞逝,影视作品里国共两党军人的形象,已经和当初真实的形象大相径庭了。

比如,现在影视剧里面“国军”,虽然是“失败者”,但往往都穿着考究、面貌俊朗,平时精米白面伺候着,战场上一出手就是美械德械、坦克重炮;满眼望去尽是军校正规出身,人均知识分子,谈吐文雅,不会吟诗作对那简直都不能当兵。

而对面的共产党人民军队,从红军、八路军、新四军,到解放军、志愿军,从来都是穷得叮当响,吃不饱穿不暖,穿束装备几十年如一日;除了零星几个笔杆子,从军长到兵士满是“泥腿子”,以大老粗没文化为荣,一开口就是脏字。

如果只看影视剧不读历史,弄不好真就觉得:

国军输了不失为绅士,共军取胜仍是痞子。

这种形象塑造可不仅是存在于个别几部神剧、雷剧之中,可以说从正剧到喜剧,从精工制作到粗制滥造,这是普遍的现象。

哪怕是公认的抗日题材的好影视剧,也容易犯这个错误。

比如亮剑里面就有一段楚云飞夸赞国军“美式制服小翻领”的情节:

但其实,这些影视剧中的形象,和历史上的形象差别很大,严重的甚至是调了个个。

1

比如说这个军服。

影视剧中的国军,面透红光,衣不着尘,皮鞋锃亮,更有光彩照人的“党国女军官”增添一抹亮色,非常炫酷。

历史上真实的状况如何?

就拿前面说的楚云飞口中“美式小翻领”来说,那真是个天大的乌龙。

(这迷之翻领真就国产影视剧标配呗……)

抗战到解放战争期间,蒋介石政府虽然搞了大量的美援,但军服并不在其列。

从1947年2月到1959年3月,“国军”军服一直用的是中山装式的立领,直到败退台湾十年后,才终于在制服上美械化,用上了“民主”的美式翻领。

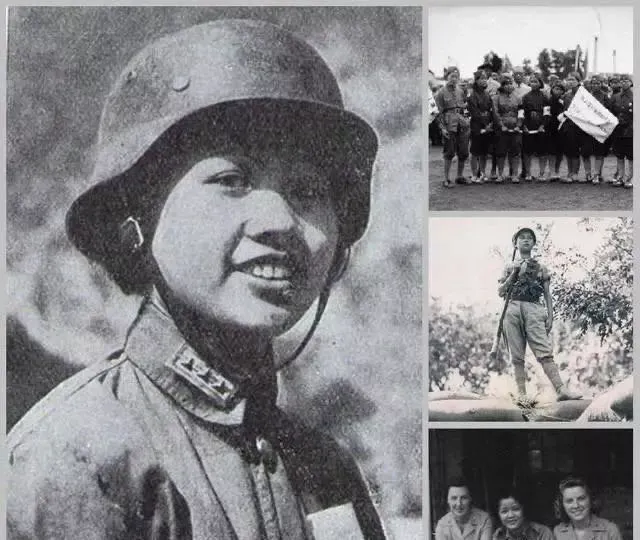

至于那奇怪的女式军服就更加离谱了,国军就没有专门的女式军服,穿得其实和男兵没有什么区别,和影视剧中的那副样子更是一点不搭边。

即便是国民党专门摆拍的一些女兵宣传照,想体现出国军的威武英气,但这些开了十级美颜的照片形象,也跟影视剧中的国军美女身处两个世界。

即便是相对考究的影视剧也甚少把真实的国军女兵呈现出来,毕竟,还原历史能值几个钱,抓人眼球才是拍戏王道。

那荧幕上的国军女军官形象是从哪来的呢?看一下二战时期美军女兵的照片你就明白了:

这不是个例,这些年影视剧里国军女兵普遍美军化。

而国军普通士兵近年来的形象是普遍“德军化”。

说实话,德械德军的确很帅,希特勒为了吸引德国人参军,在军服设计之初就说了要往高颜值设计,让大家为了穿帅气的军服也要参军。

而且创作这类形象的创作者也很理直气壮:

怎地?抗日战争中国军真的有德械师啊,我们这形象塑造有理有据。

然而,谁告诉你国军的德械师跟二战德军长得一毛一样的?

钢盔以下,通通都是影视剧魔改的。

(要是不说,谁能看出来这到底是南京还是斯大林格勒……)

国军当时的德械师,除了钢盔和部分武器是德式的,其他都不是,制服还是中式立领的。

也从来没装备过这种德军风衣:

影视剧魔改到后面,甚至出现了这样的东西:

国军换上了原版德军军服,只是把纳粹标志改为青天白日,还戴上美军飞行员墨镜。

您这片子还是叫《重生之我的纳粹人生》得了……

而且,抗战中的国军德械师,是屈指可数,在1938年以后,由于他们遭受重创,国民党基本不敢再把德械师拿出来糟蹋了。

但现在影视剧里给人的感觉是,国军一出场必是德械师,搞得国军德军傻傻分不清楚。

如果加上女兵的话,那国军就不叫国军,那明明是美军+德军梦幻联动。

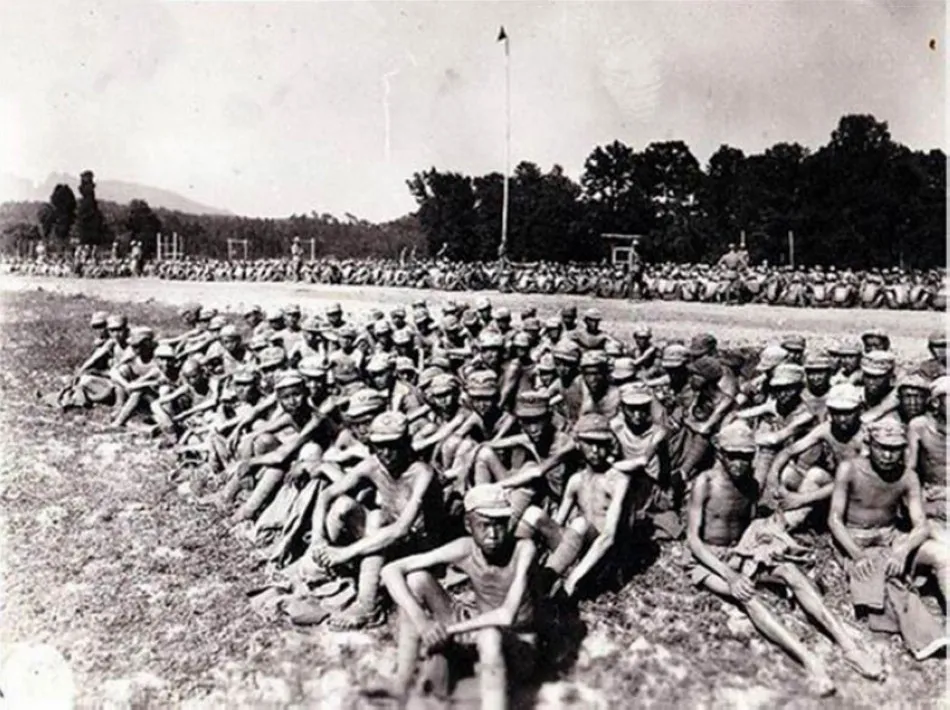

绝大部分的国军基层普通士兵,历史上到底是个什么样子呢?

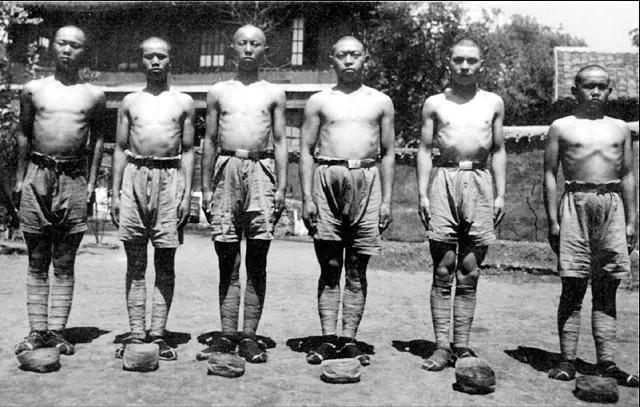

是这样的:

为什么会这样?

按理说,虽然那时中国是穷国,但国民党这边可动用的财政资源丰富得不行,军费支出占比近20%,加上对老百姓肆无忌惮的搜刮,怎么混成这般地步?

首先是工业水平不行,民国时期,没有扭转中国穷国弱国的状况,仗还没打的时候,国军的物资供应还能勉强维持。

旧中国搞的区区这点工业,分布极为失衡,基本集中于沿海地区,内地工厂数只有全国的6%,发电量为全国的4%。截至1939年,内地各省年只生产铜铁1200吨。后来,经过资源委员会经营,生产量增进十倍,但到1944年仍只有1万吨。

日军侵略,短时间就席卷东南沿海,失掉了绝大部分工业的国民党,拿啥供应几百万大军?

据估算,1943年,国民党兵工厂一年的产量,只能供给官兵平均每人48颗步枪子弹、手榴弹一人分不到一颗……

国军所谓的“优势装备”,基本全是外购,国内兵工厂只能生产少量轻迫击炮、步机枪和子弹。

万国采购人家不宰你个天价已经算客气了。结果就是,钱没少花,但只能购置少量先进装备,大量部队依旧使用落后的装备。

著名的整编74师,开打两天弹药就打光了。

(等下你炮弹就不见!)

而最可怕的莫过于,整编74师的后勤能力已经是同期国军内最强的了……

装备的后勤成问题,士兵的后勤呢?

还不如装备!

且不说能把士兵养得像影视剧中那样红光满面,实际上国军士兵常常连吃饱这点基本的要求都无法满足。

日军入侵前,当太平兵的国军,待遇还算说得过去。彼时一名中校的年收入,比四川农村拥有百亩以上土地的地主还要多;少尉的年收入,多于小地主;即使是一名上等兵的收入,也和耕地在50亩以上的半自耕农相当。

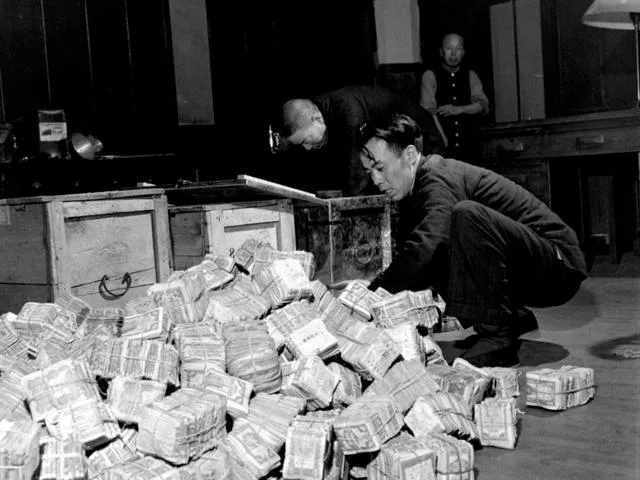

而同装备供应的情况相似,战端一开,急转直下。国民政府搞不定军工生产,更搞不定民生经济,只会一招——印钱!法币很快就贱如纸,物价飞涨。

当然,也有一个好处——至少工资“涨”了。从1937年到1945年,国军上将月薪增加208倍,二等兵增加128倍。

而同期的物价,涨了2100多倍……

如此窘境之下,国军的生活水平可想而知。

1940年12月,国民政府监察院监察委员、战区军风纪巡察团成员何基鸿巡视驻河南渑池县军政部第十八补充兵训练处某连后,在对上级的报告中,他描述道:

全连七十余人,仅有两人无眼疾,甚至“多已失明”;每天两餐小米饭,询问是否还有其他食物,士兵答:这月还吃过两回面条。

重头戏来了——在被问到能否吃饱时,士兵居然异口同声:均能吃饱!

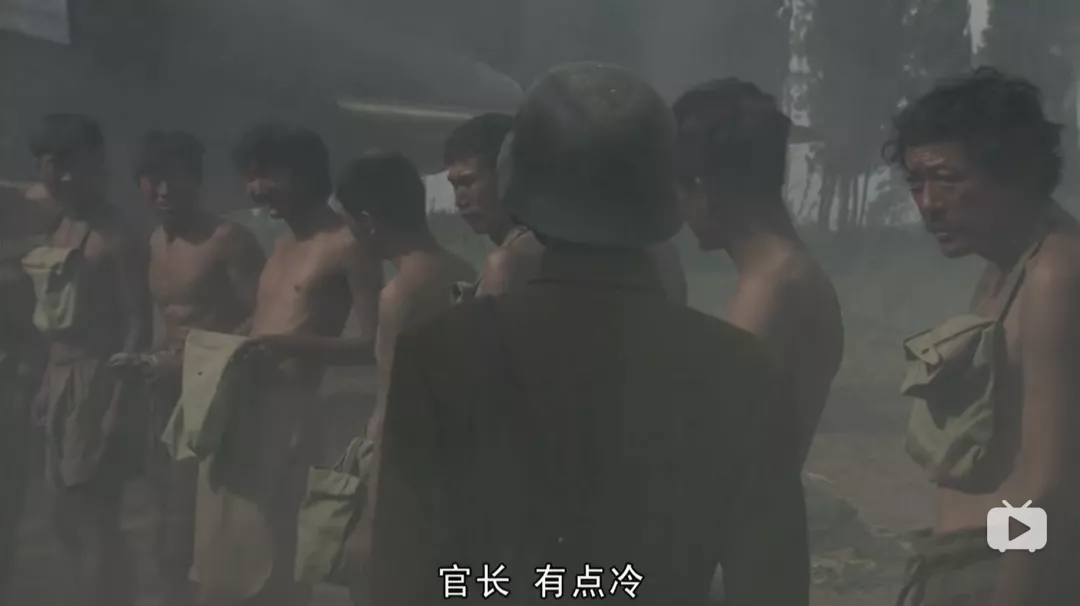

何基鸿在报告中记录当时的场景:“(士兵)言时态度极不自然,以官长在旁,有苦不敢言耶?”

长官在旁边虎视眈眈,你敢说个“吃不饱”试试……

1944年,一位美国专家曾为国军各部队的1200名士兵进行体格检查,结果发现57%的受检者营养不良。加上卫生、医疗设施的缺乏,使得士兵极易罹患眼睛干燥症、砂眼、各种皮肤病、贫血症和寄生虫感染。

而著名的“远征军”已经算是抗战时期国军待遇最好的部队了,但听听远征军老兵的描述:

“部队伙食很好,当时部队给士兵发维生素片补充能量,吃一片可抵一餐……”

国军内部官兵不平等是普遍现象,在淮海战役中,解放军区分俘虏的国民党官兵身份的土办法中,就有一条是看他们吃饭的表现:

开饭时炊事员把饭桶拿出来,放到操场上。开饭哨子一吹,那些斯斯文文端着架子的,一般是军官没跑了;士兵就不一样了,呼啦啦上来抢饭吃。

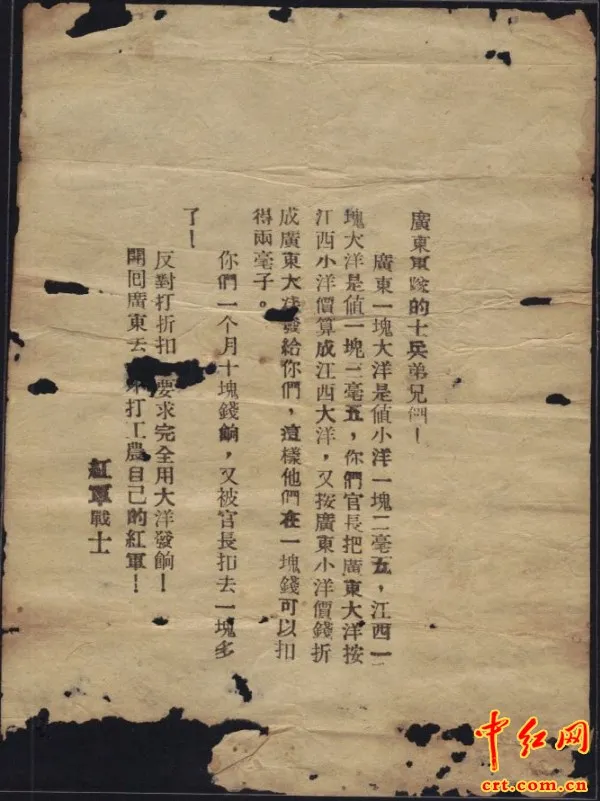

比明面上的待遇差异更可怕的,是国军内部那些潜规则,尤其是克扣军饷。这个问题由来已久。比如这张红军给“国军兄弟”的宣传单:

“广东军队的士兵兄弟们!广东一块大洋是值小洋一块二毫五,江西一块大洋是值一块一毫五,你们官长把广东大洋按江西小洋价算成江西大洋,又按广东小洋价钱折成广东大洋发给你们,这样他们在一块钱可以扣得两毫子。你们一个月十块钱饷,又被官长扣去一块多了……”

那共产党这边的队伍呢?

共产党整体来看,处境之险恶、状况之困难,远甚于国军。

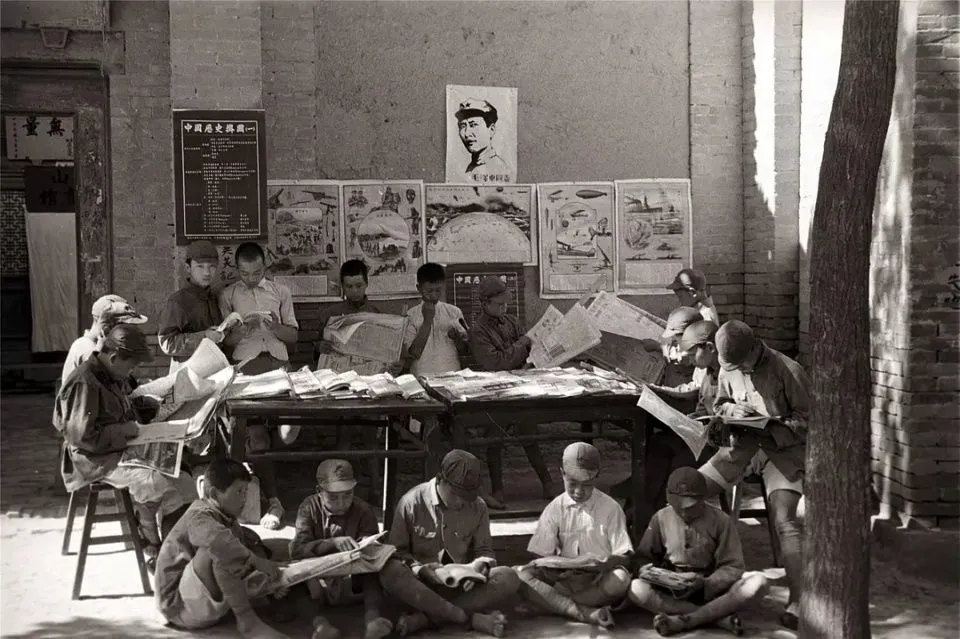

但是,从红军时期开始,部队就实行军事民主,讲究官兵平等,老总也跟你新兵蛋子一起吃苦,每天花多少钱买了多少菜都清清楚楚,有物资有食品大家都有份,吃多好不敢说,但是顶饱这方面还真就比国军强。

(老总也不给你搞特殊)

二来,其实共产党搞经济的能力很强,国民党面对日寇入侵,只会狂印法币放任物价飞涨,但在敌后边区政府的货币币值是很稳定的,这一点甚至日军都知道,更愿意搞点“保值”的边币来花。

到淮海战役后期的时候,甚至出现了这样的“奇闻”:

解放军包围国民党杜聿明集团后,就用饭劝降国军。

解放军开饭以后,便敲着瓷碗和搪瓷盆向敌军阵地上高喊:“蒋军弟兄们,开饭了,这儿有做好的猪肉粉条,雪白的馒头,欢迎你们来吃饭。”

然后呢,当然,很多饿坏了的士兵是经不起诱惑的。国军纷纷成班、成排、成连地向解放军投诚,20天中,就有14000余人向解放军投诚。